Researches

- Researches

- 「旧大谷公会堂」を移築保存するための調査研究報告 2008

「旧大谷公会堂」を移築保存するための調査研究報告 2008

|

|

■ 「旧大谷公会堂」の現状

「旧大谷公会堂」 は、1929年(昭和4年)に竣工し1954年まで公会堂として使われてきた大谷を代表する大谷石組積造建築である。

設計は私の祖父である更田時蔵。2004年に国登録有形文化財に指定されたが,1954年以降この建物の用途は倉庫であり,かつて城山(大谷)地区住民のために公会堂として使われてきた公共の機能が失われている。

しかしながら ,現在の立地で公会堂として利用するには,駐車場の確保ができないことや県道70号線からの距離がないことから,利用上・安全上の面から問題があり,この建物の機能を回復し再利用していくためには移築・再建する必要がある。また,単にこの建物をこの地で保存するだけでは,いずれまた同様の事態となり,時代の中で再び置き去りにされる恐れがある。

■ 調査研究の目的と方法

「旧大谷公会堂」は現在宇都宮市の所有建造物であり,移築保存するにあたりその建造物の価値を明確にし,その価値を市民や行政機関に理解してもらう必要がある。そのために,下記の事項を検証しつつ報告書をまとめるとこととした。

1)現在保管されている,本建物についての資料を検証し,建物の設計内容や装飾デザイン,建設の背景などを明らかにする。

2)現況の建物を実測調査するなどして,オリジナルの設計との相違点や過去の改修箇所などを明らかにする。

3)この建物は,約80年前の大谷石が使われており, その石自体が貴重なものと言えるが,現状における石の強度を調べて今後の建造物としての強度的側面を検証する。(圧縮強度試験を東海大学工学部建築学科藤井衛教授ならびに藤井研究室にご協力いただいた)

4)上記の点について,専門家による判断や見解をもとに,その客観的な視座を持つとともに今後の調査研究の参考とする。

(建物の実測調査と建物の文化的価値の検証については,東海大学情報デザイン学部建築デザイン学科の羽生修二教授ならびに羽生研究室にご協力いただいた。また,大谷石の圧縮強度試験のデータ解析ならびにその考察については,宇都宮大学工学部建設学科清木文隆准教授にご協力いただいた。)

■現存資料の検証・・原設計資料と建物の来歴

設計原図所蔵:株式会社フケタ設計

□旧大谷公会堂の来歴

- I. 旧大谷公会堂建設に至る経緯

- 城山村地誌より、旧大谷公会堂(城山村公会堂「城山會舘」は造語)創立の動機は、「今上陛下の御大典を記念する為帝國在郷軍人會 城山村分會之を建つ」とある。このことから、昭和天皇が即位された記念に帝国在郷軍人会が、城山村分会として旧大谷公会堂(城山村公会堂)を建設したことがわかる。

- II. 旧大谷公会堂建設当初の概要

- ・竣工 昭和4年4月

- ・工費 六千九百三十二円三十四銭也 (現在の金額に換算すると6932.34×約600倍=4,159,404円となる)

- 大谷石は各石材問屋より寄付を受け、経費を村内の有志から寄付受けたとある。

- ・使用料

- 午前8時〜12時まで、10円(約6,000円) 12時〜午後5時まで、15円(約9,000円)

- 午後6時〜午後11時まで、20円(約12,000円)

- III. その後の改修と現状

- ・改修履歴 昭和27年4月 内部の模様替えをしている。改修年不明

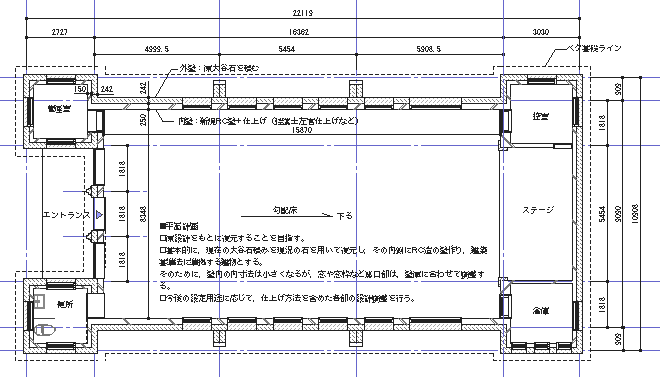

□建築概要

- 竣工年 :昭和4年(1929年)4月 昭和27年改修

- 発注者 :帝国在郷軍人会城山村分会

- 設計者 :更田時蔵

- 施工者 :不明

- 用途 :昭和29年まで公会堂(賃貸利用であったらしい) 昭和29年以降倉庫

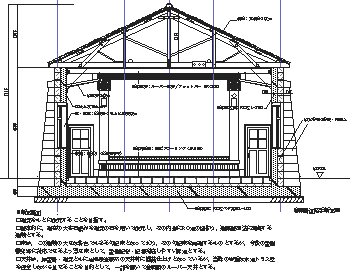

- 構造 :壁/大谷石組積造 屋根/木造キングポストトラス 床/RC造 勾配床

- 延床面積 :竣工時/196.65m2(59.5坪) 現在/194.58m2(58.9坪)

- 階・高さ :平屋 最高高さ/約7m800(正面入口GLから正面装飾柱トップまで)

- 文化財 :国登録有形文化財/指定日 平成16年(2004年)2月17日

■文化財的価値についての考察

1) 旧大谷公会堂の文化財的価値について 東海大学教授 羽生修二

旧大谷公会堂は、すでに国の登録有形文化財になっており、その文化財的価値について明らかになっていると思いますが、このたび大谷石研究会のご協力により 私の研究室で調査する機会を得たので、その結果を踏まえて私見を述べさせていただきます。まず、この建物が建設された経緯に着目すると、昭和4年 (1929)4月に在郷軍人會城山村分會のイニシアティブで城山村の公会堂として建設され、その建築用石材の大部分が大谷石材の各問屋から寄贈されたこと が『城山村地誌』に記されています。つまり、この建物は、在郷軍人會の方々が中心となって、この城山地区の住民が集まり、交流する場として構想され、大谷 石という地場の材料の寄付を受けながら、この地区のシンボルとして建設されたわけです。

そして、長い間、村議会、芝居、演劇、映画などの会場として地域の人々に親しまれた建築だったことは周知の事実だと思います。一方、建築としての価値につ いてですが、建築年代と設計者が明らかになっている上に、当時の図面が保存されており、歴史的建造物としては非常に珍しい例であり、その点からも貴重だと いえます。しかし、建築自体の価値が明確でなければ、保存して残す意味がないという考えもあるでしょうし、構造的に危険であるので早く解体すべきだとする 考え方もあると思いますので、次にその点について述べさせていただきます。

旧大谷公会堂は、大谷石という地場の材料を用い、西洋の建築様式を本格的に学んだ一流の建築家によって設計された建築です。大谷石の材料的特質を熟知した 石工たちの心と技が、近代建築の巨匠の一人として世界的に有名なフランク・ロイド・ライトの影響を受けた建築家とぶつかり合いながら、この建築に刻まれて います。大谷石を愛したライトが、その荒々しい石肌をそのまま露わにしながら、幾何学的装飾を表現して新しい時代の建築を創造したことに倣って、設計者の 更田時蔵は、大谷石の町のシンボルとして、この建築を建てました。それは、この地域の文化資源という枠組みを超えた近代建築史のページを飾るモニュメント としての価値があるといっても過言ではないでしょう。

次に構造的な問題ですが、表面上は脆弱そうに見える大谷石の建築とはいえ、今回この建物の材料について強度試験を行った結果、問題ないことがわかりまし た。つまり構造的にはまだまだ十分に耐えうるわけですから、保存して何らかの活用を目指すことに何の問題はないと思われます。

以上のように、旧大谷公会堂は城山地区の歴史を具体的に伝える貴重な資料であり、また近代建築の歴史においても重要な文化遺産といえます。そして、大谷石 という独特な素材感をもつ石材を用いた名建築を文化財的価値も踏まえつつきちんと残しながら保存・活用することによって、大谷石の素晴らしさを世界に発信 するきっかけづくりになるでしょう。そして、それが城山地区だけではなく、宇都宮市全体の活性化に繋がることは間違いないと思います。ぜひ宇都宮の文化資 源を大切にして、本物の文化を世界に発信してくださるよう期待しています。

2)旧大谷公会堂の歴史的・文化的建造物としての背景 更田邦彦

A )築年数

旧大谷公会堂の竣工年は昭和4年(1929年)であり,現存する建造物としては,いずれも大谷地区の大谷石建築である屏風岩石蔵,渡邉家,小野口家,大久保石材店らに次ぐ,築年数80年あまりの宇都宮市を代表する歴史建築である。

ちなみに,松が峰教会の竣工年は昭和7年,宇都宮聖ヨハネ教会(愛隣幼稚園)の竣工年は昭和8年である。

B)用途

旧大谷公会堂は,昭和天皇が即位された記念に帝国在郷軍人会の城山村分会が,城山村公会堂として建設された建物である。当時公会堂は,賃金を払えば村民が自由に借りることができ,映画の上映や集会場といった公共の用途として愛用されてきた建築である。

C)大谷石による組積造公共建築

この規模以上の大谷石組積造の蔵は,栃木県内・関東エリアにもいくつか残っているが,もともと公会堂のような公共用途として残っている建物は数少ない。(元麻布の安藤記念教会が築年数91年の大谷石組積造 松が峰教会・愛隣幼稚園はRC造)

大谷石の積石造で公会堂を作ろうという発想は,まさに地元ならではの自然な考えであり,それが当たり前のように作られ使われてきたことは,この地区を代表する建築物と言うに値する。

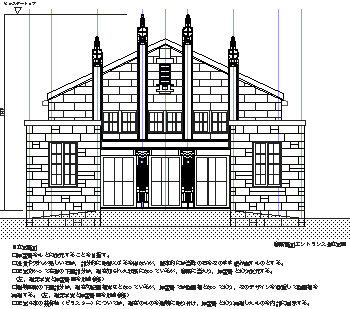

D)デザイン的な特色

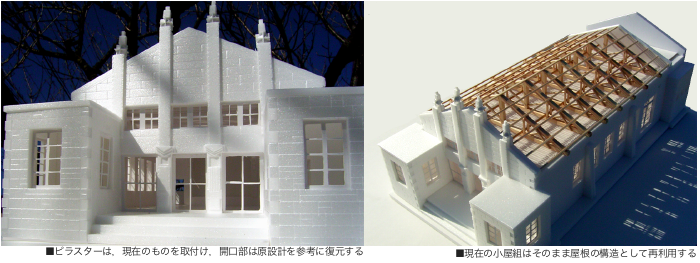

旧大谷公会堂のデザイン的な特色は,何といっても正面ファサードのピラスター(装飾的な付け柱)にある。

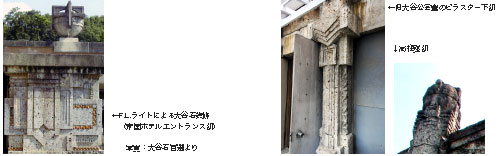

設計者の更田時蔵は,大正13年に建築設計事務所を宇都宮市に立ち上げたが,F.L.ライト設計の帝国ホテルが前年の大正12年に竣工しており,地元で大谷石建築を手がけることになった時蔵にとっては,同じく大谷石を使ったライトのデザインから多いに影響を受けたと考えることは,そのデザインの類似性から見ても自然なことである。(下の写真参照)

■建物の現況調査

実施日:2007.08.09 実施者:東海大学教授 羽生修二+羽生研究室学生3名+更田邦彦

|

現況1:道路側正面外観 この建物のシンボルである4本の装飾柱(ピラスター)のトップはとれてしまっているが,室内に無事保管されている。 また,宇都宮市により瓦屋根が鉄板葺きの屋根に,エントランス部分のキャノピー(庇)が新規に改修された。 開口部は,外から塩ビ製波板および波板鉄板で塞がれている。 |

|

現況2:西側外観 道路側角の下屋部分は,西側道路拡幅のためか,一部削られ改変されている。 (改修次期不明) 外壁の積み石の色でその新旧が分かる。 また,積み石下2段目までは,雨の影響による浸食が見られる。 |

|

現況3:南西側外観 建物南東部から東側は,隣地に面しており,樹木が繁茂しているため外からの調査はできない状況。 南側の下屋部分は,原設計では陸屋根であるが,当初施工時に母屋の勾配屋根の連続と変更されたようである。 |

|

現況4:エントランス部ピラスター エントランス部のピラスターは,上部には庇もあることから,多少の風化は見られるものの,下部を除き当時の状態が保持されている。 また,原設計とおりのデザインで作られており,その幾何学デザインは,F.Lライト設計の帝国ホテルで見られる大谷石の装飾に類似している。 |

|

現況5:ピラスタートップ部分 取外された時期は不明(風化の状態からすると最近)だが,4本とも無事に室内に保管されている。 80年近い風化の影響は顕著であるが,当時の設計者のデザインと職人技を垣間見れる貴重なものである。 |

|

現況6:ステージ側内観 竣工後,何度か改修工事は行われたようだが,昭和27年改修時の設計図によると,現況はそのときの仕上げと同じである。 漏水によるシミが内壁・天井とも随所に見られ,特に開口部下のベニヤ板腰壁の損傷が激しい。 |

|

現況7:エントランス側内観 部屋の中央に足場を設置し,天井に設けられている換気口のガラリを取外して,天井裏小屋組等の調査を行う。 エントランス上部の窓は,原設計図と外観から見る限り,下方向に開口が大きいと思われるが,現況では内壁で塞がれて小さい窓となっている。 |

|

現況8:天井段差部分 現在,両袖の天井が下がり天井となっているが,それは昭和27年の改修時に変更されたことによると思われる。 改修時の図面によると,この段差の部分に照明器具を設置して,間接照明とする意図が見受けられるが,現況では照明器具は取付けられていない。 |

|

現況9:ステージの天井・壁剥離部分 部分的に漏水の影響による仕上げ材の剥離がみられる。しかし現在,金属屋根に葺きかえられたため,最近の漏水跡は見られない。 壁・天井とも木摺下地の上漆喰塗りとなっており,原設計通りの仕上げではあるが,竣工時の漆喰であるようには思われない。 |

|

現況10:北東角の内壁剥離部分 明らかに漏水の影響で仕上げ材が剥離した部分。下地は,モルタル塗りの上木桟であることが分かる。 仕上げ材は釘で張られており,その上からペイント仕上げされている。 仕上げ材とペイント仕上げは,昭和27年改修時図面の記載通り。 |

|

現況11:東側の内壁と開口部まわり 開口部下のはがれ落ちた腰壁を見ると,大谷石にモルタルを薄塗りし,その上に木下地をまばらに入れて,仕上げ材を張っていることが分かる。 モルタルが塗られている以上,内壁仕上げを大谷石現しとすることは難しが,インテリアに関しては,仕上げを施すことがオリジナルの考えでもある。 |

|

現況12:東側出入口 扉枠は,現況をもとに下部のみ作り直せば使用可能である。 建具自体と金物は,オリジナルデザインを参考に作り直す必要がある。 尚,現在の建具と原設計図に描かれているデザインには違いが見られる。 |

|

現況13:便所 昭和27年に改修されたと思われるが,それ以降については不明。 位置が,ステージ横ということもあり,配置的にも使用が困難であり,再建に当たっては,身障者対策も含めた改変が必要となる。 |

|

現況14:天井裏小屋組 竣工当時の木造キングポストトラスによる小屋組と思われる。状態もよい。 実測によると,原設計の屋根勾配に比べて,現況はやや急勾配となっている。 垂木と野地板は,最近の屋根葺替え工事に伴い新たな建材で施工されている。 |

■現況建物の石とフレッシュな石の圧縮強度試験による検証

□サンプル採取と圧縮強度試験

□圧縮強度試験の考察

データ集計:東海大学工学部建築学科 藤井研究室 考察:宇都宮大学工学部建設学科准教授 清木隆文

|

□一軸圧縮強度試験による大谷石の崩壊特性 大谷石は、比較的軟らかい岩に分類されるので、圧縮試験の際、最大の応力(圧縮強度)に応力が達した時に大きなひび割れが出て、ガラスコップが砕けるように急激にサンプルが壊れるのではなく、大小様々なひびがサンプル表面に現れ、もともと円柱であったサンプルの形が、サンプルの中央部は割れ広がるように樽のような形状になり、ゆっくりと壊れる傾向を示す。 |

□圧縮試験に関する考察

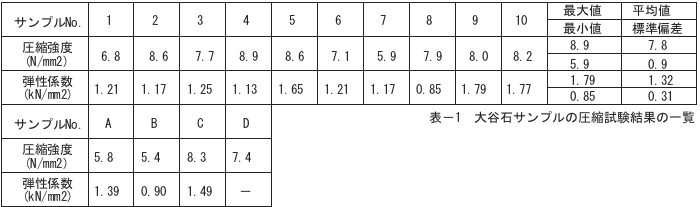

表−1は圧縮試験から得られた圧縮強度(N/mm2)とサンプル中央の中部での応力−穂ひずみ関係をもとに算出した接線弾性係数E(kN/mm2)を整理したものである。旧大谷公民館の大谷石ブロックから切り出したサンプル(A〜D)について個々のサンプルの実験値がサンプルを切り出した大谷石ブロックの代表値であると見なし、フレッシュな大谷石サンプル(上段1〜10)の圧縮強度の平均値を基準として比較すると、旧大谷公会堂の壁面下部のサンプルA、中央のサンプルBは圧縮強度がやや低い。一方で上部のサンプルCについてはフレッシュなサンプルと同等の圧縮強度を示している。この圧縮強度は、壁面の表面から奥行き方向の大谷石の値であるが、壁面に沿った方向の値と同等であると考え、旧大谷公会堂の壁面に作用する鉛直方向の重さに対する比(安全率=圧縮強度/大谷石ブロックに作用する最大の応力)などをもとに、現在の旧大谷公会堂が構造上安全であるか検討する必要がある。サンプルDは、サンプルの高さに対する直径の比が2.0よりも小さいので、この実験値を参考値として扱うが、旧大谷公民館で最も劣化している建物側面から採取したサンプルであるため、圧縮強度が最も小さいとなると想定されたが、表面の劣化した部分を取り除いた残りのサンプルDは、フレッシュな大谷石のサンプルと大きな差はない実験値を示した。以上の結果から、切り出して80年経過した大谷石ブロックから採取したサンプルA、Bは、その表面だけが劣化し、その内部は健全である可能性があり、激しく劣化を受けていないと考えられる。

□応力ーひずみ関係の考察

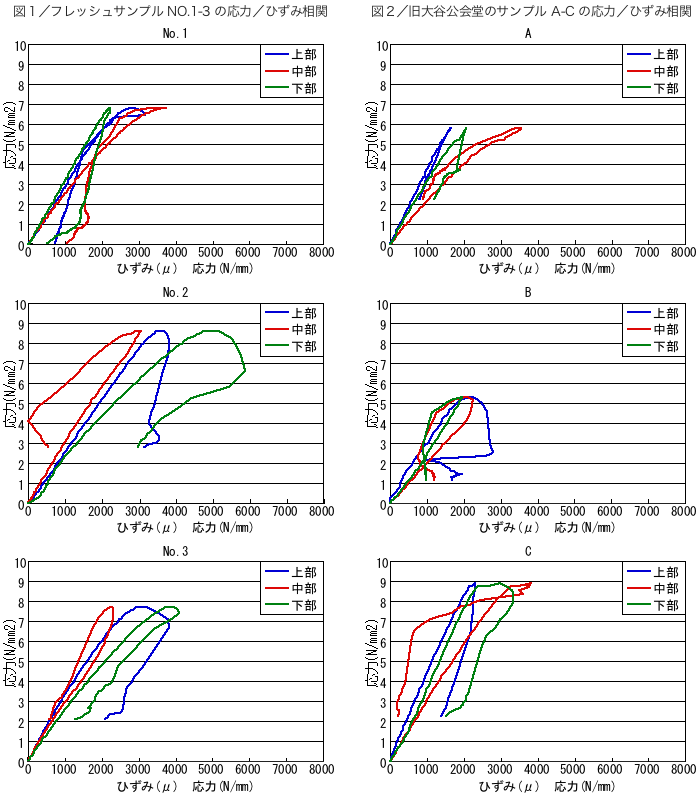

図1にフレッシュな大谷石サンプルおよび図2に旧大谷公会堂から得たサンプルを対象に実施した圧縮試験の応力—ひずみ関係図を示す。応力が増加するに従って、ひずみも、ほぼ直線的に原点から増加する典型的な弾性挙動を示している。継続的に荷重を増加させると、一部のひずみゲージが大谷石サンプルの表面から剥離したと思われるひずみの減少が表れている(例えば、図1 No2 中部の応力−ひずみ関係)。剥離していないひずみゲージは、最大の圧縮応力を超えた後、除々に圧縮応力が減少するような軟岩独特の応力−ひずみ関係を示している(例えば、図1No2 上部、下部の応力−ひずみ関係。ただし途中から大谷石表面のひび割れが多くなった結果、ひずみゲージが剥離し、ひずみの値が減少)。また、フレッシュな大谷石サンプルの圧縮試験の結果(図1)と旧大谷公会堂からのサンプルの圧縮試験の応力−ひずみ関係(図2)は、最大圧縮応力の値が異なることを除き、大きな違いは見られない。この実験では、一部サンプルの上部、中部、下部の三箇所でひずみを測定しているが、弾性係数は中部が低く(応力—ひずみ関係のグラフが、他の2つのグラフの傾きに比べて、幾分緩やかである)、上部、下部が高い(応力—ひずみ関係のグラフの傾きが幾分急である)傾向を示している。これは、サンプルの上下端部が荷重を載荷する反力を得る金属の板によって押さえつけられた結果、水平方向に広がりにくくなり、結果としてこの部分の材料を締め付けることになったためである。このような場合、純粋に単軸で載荷された値ではないので、サンプル中央部のひずみ値を一般的にサンプルのひずみの代表値として扱う。

■「大谷石公会堂」の移築再建の提案と今後の展望

□今後の展望

1)再利用=移築再建の必要性

旧大谷公会堂は,その歴史的・文化的背景から,大谷のシンボルとして今後も長く残していくべき建築物の一つである。

しかし,この建物が国登録有形文化財になったとはいえ,今のまま倉庫として使い続けていけばいずれこの建築的価値がなくなってしまう。今後長く保存していくためにはやはり,公会堂のような公共用途の建物として再利用されることが望ましい。

ところが,現在,その立地は県道70号線の間近にあり,再び公会堂のような公共の用途としては安全面から問題がある。また建物に隣接した駐車場が確保できないことから,同じく公共用途の利便性の面からも難がある。

以上の点から,公共用途として活用可能な場所に移築再建する必要があると思われる。

2)構造的に存続可能な建物にする=建築基準法に合致した建物

移築再建にあたっては,公共建築として現行建築基準法に則した建物としなければならない。かといって,そのことによりオリジナルデザインからかけ離れた建物になってしまっては,文化財を保存したということにはならない。

その両方の観点から,現況建物の実測を含めた調査ならびに竣工時のままのものと思われる大谷石の圧縮強度試験を行い,かつ原設計図を参照して,移築再建案を具体的に提案するものである。(以下報告書・提案設計図書参照)

3)国際的なネットワークの拠点を目指す・・日本における「ライトの里」として

F.L.ライトは現在でも,20世紀を代表する建築家として世界的に人気が高い。そのライトが,帝国ホテルに使用する石を「蜂の巣石」ではなく,最終的に「大谷石」を選んだことは大谷にとって大変好運なことであり,大谷とライトに運命的な結びつきがあったことは,現在のみならず未来永劫「帝国ホテルの建築的価値」が証明している。

そのF.L.ライトとの結びつきを絶やさない意味でも,日本における「ライトの里」として認知されるよう,この建物がライト建築のネットワークの一拠点として機能させることも考慮すべきであると思われる。

□移築・再建の設計提案